三輪先生による男声・女声 分かれてのヴォイトレでした。

精神と技術が結び付いたときの実感が、少しずつ持てるようになってきました。

アンコン 『銀賞』 2013.4.21

2013.4.20

2013.4.13

2013.4.6

初心者歓迎?経験者歓迎?どちらもですね。

前回のブログで初心者歓迎みたいに書いていますが、

本音を言えば、やはり合唱経験者が来てくれることのほうが嬉しいし、

実力があればあるほど、合唱団にとってはすごく心強い。

でも、合唱団として合唱初心者を迎えられる自信もあるし、

VoxMEAにはその体性が整っているし、何よりもそういった雰囲気や精神がある。

しかし、ただ歓迎というわけでもないし、初心者が簡単に歌えるかと言えばそうではない。

歌も簡単ではないし、周りも結構歌える。だから、初心者の方には、大変だと思いますが、

みんなと同じような熱意を持って取り組めば、これまでの経験上、

全然問題なくやっていけるし、VoxMEAで合唱を始めて

2年も経てば、ちゃんとした?合唱人になっている。

他で歌っても恥ずかしくない歌を身につけられていると思う。

(本人はそう思っていない場合が多いですが(笑))

僕としては、VoxMEAが、合唱の初心者の人が合唱の楽しさを感じるとともに、

ただ楽しんでいるだけではなく、個々人の意識とレベルの高い音楽を学ぶことができ、

一方で、合唱経験者が自分の経験や技術を教え、伝える楽しさを感じることができる、

そんな関係を構築できる合唱団でありたいと思う。

人間的にも、技術的にも幅があればあるほど、まとめるのは容易ではないけれど、

結果的に創り出される音楽はゼッタイ豊かになれる。

普通に人としてコミュニケーションができれば、

あとはみんな音楽好きっていう共通項がある集団だし、

合唱団の目指す方向や意識をみんなで共有して、

きっと大きな、そして豊かな音楽ができると思う。

どこよりも表現に幅のある音楽をしたいと思う。

ただ、そのためにも、相反するようですが、音や響きはそろっていたほうがいいし、

そのために楽しんで技術を向上させて、積み上げているのです。

でもそれが楽しいんです。

前回に続いて理想論にはなりましたが、

きっと色々な素敵な仲間と一緒に実現できると思うし、

さらに、それを外に発信して、聴いてくださる方々と共有していきたいですね。

理想とする合唱団(長い文章です・・・)

僕が大好きで、今でも合唱団の理想としているのはWYC(world youth choir)。

僕が大学3年の時に来日して、100人の実力ある若者が

音楽をパフォーマンスする姿は言葉に出来ないほど魅了され、

とてもセンセーショナルだったのを強く覚えています。

その声は、若々しく、伸びがあり、明るさがあり、輝かしく、勢いがあって

音楽は躍動していて、楽しみに満ちていた。

個人の存在感も確かにあるのだが、合唱団として統一感もあった。

そんな合唱団を夢見ていたのだと、最近、自らの合唱団を振り返り、悩む中で再認識した。

そう、「若々しく、輝かしく、伸びのある声で、

みんなが音楽を楽しんでいて、でも、統一感があって、躍動感があって、

だけど確かに歌い手の存在感がそこにある合唱団」にしたいって。

そして、もう一つ僕が常々大事にしたいと思っているのは、

自分たちの音楽がクラシック愛好家だけでなく

普段クラシックを聞かない人にも愛されること、抵抗感がなく受け入れられること。

一言で表すと開かれた音楽がしたい。

誰にも好かれるような、開かれたクラシック音楽、歌の響きを創りたい。

もちろん100%すべての人に好かれるなんてことは不可能だけど、

多くの人に支持されるような方向性ってあると思う。(人間でもそうですよね(笑))

ちなみにWYCはそれを兼ね備えていた。どんな難しいゲンダイ曲をやっても、

古典派やロマン派やルネサンスや、民謡系をやったとしても、

合唱を知らない人が聞いても喜べる。

もちろんポップスを歌ったら、すごく上手、みんなも納得、楽しい!

閉鎖的なところがない。きっと合唱を知らない人でも

絶対に合唱音楽が好きになる演奏をしていた。

それを実現できるのは、若いから、合唱に対する技術があるから

そして、色々な努力や技術があって、成立しているのは十分理解している。

だけど、そういう特殊かつ技術のある人間による集まりだけが

そのような音楽を成立できるのではなく、

音楽に対する熱意があれば、合唱の初心者でも一緒に

共有できるようなそんな合唱団にしたい。

そんなのは不可能ではと思われる。実現はたやすくないのは十分に分かっている。

若くて、優秀な歌い手を集めて作る合唱団の

世界を代表するのがWYCであり、日本にも優秀なYCがある。

また、各地でもそんな活動が行われている。それは本当に素晴らしいことだ。

どんなに合唱が上手な人でも初心者だったわけだし、

それが大人から始めても共有できるような合唱団があってもいいと思う。

だって初めは、みんな初心者からスタートだし。

かなり欲張りな発想だと思う。

だけど、それをやっている合唱団が少ないからこそ、

目指していく価値はあると思う。

他の合唱団の方からすれば、そんなことは、うちも理想としていて

お前だけが理想としているのではないとお叱りを受けるかもしれませんけど・・・

そんなことで、高い目標を掲げながら、どんな人でも受け入れて、

どんな人にも好かれる(開かれた)合唱団としたいのが、

僕の目標、そして僕の勝手な目指すべき合唱団。

こんな理想だけが高い合唱団が一つぐらいあってもバチは当たらないですよね。

もうこれまでに恥をかくだけ、たくさんかいてきたので、

そんなこと気にせず、理想を外に発信しながら進んでみたいと思います。

来年もさらに楽しく歌い、高みを目指して・・・

今年もたくさんの音楽と仲間と出会い、素晴らしい時間を過ごすことができました。

本当に幸せいっぱいでした。

しかし、個人的には、この年齢にしては厳しいダメだしや悩まされることも多く、久しぶりに

合唱や指揮を続ける難しさを痛感しながらの一年間でしたが、

一緒に歌う多くの仲間と聴いて下さったみなさんのおかげで、

楽しく音楽をすることができました。本当に感謝しています。

来年は、第6回演奏会。そしてコンクール改正の初年度。

年明けからガンガン練習して、

VoxMEAの演奏を聴いてくださる皆さんを

勇気付け元気づけられる演奏ができるよう頑張っていきたいと思います。

来年も素晴らしい仲間と素敵な歌をたくさん歌い、

そしていつもさらなる高みを目指して全員で練習できることを心から願っています。

それでは、皆様よいお年を。

発声のためのからだ作りについて

2年前に、ネットで色々と調べながら自分でボイトレをしました。当時から現在まで感じたことを踏まえつつ、今度は奥さんとボイトレをがんばろうと思っています。

ボイトレにあたり「誰でも歌はうまくなる!広瀬香美のボーカル・レッスン」のテキストを購入しました。

同じ女声・ソプラノということと、テレビ番組が放映中ということから選んだのですが、これが思いのほか良かったので、実践しながら紹介していこうと思います。

からだ作りから始める

この本の第一回は「歌えるカラダをつくろう」ということで、筋トレから始まります。ボイトレと筋トレって、あまり関係無いと思いがちです。実はそんなことは全くなく、私はむしろ最も重要と考えています。

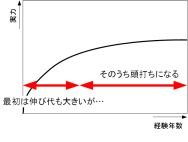

合唱をやっていると、何らかのボイトレを受けてある程度まで発声が良くなります。その過程で自分なりの歌い方・フォームが決まっていきます。決まったフォームで歌うので、使う筋肉も決まっています。その筋肉が鍛えられていくうちは良いのですが、そのうち限界が来ます。限界が来たまま、フォームを変えられずにそのまま何年も成長できない…、そんな人が結構います。私もそうでしたし、奥さんもそれに当てはまると思っています。

フォームを変えるための、からだ作りはとても重要です。とはいえ発声の時にどのように筋肉を使っているかは人それぞれなので、その人にあったトレーニングを行う必要があります。今回は奥さんの得意・不得意の傾向から、この本に載っている体幹を鍛えるトレーニングを中心に行うことにしました。

フォームを変えるための、からだ作りはとても重要です。とはいえ発声の時にどのように筋肉を使っているかは人それぞれなので、その人にあったトレーニングを行う必要があります。今回は奥さんの得意・不得意の傾向から、この本に載っている体幹を鍛えるトレーニングを中心に行うことにしました。

【筋トレ⑤高音を出す(その1)】

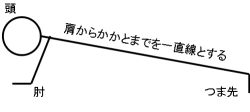

1.うつぶせになり、両手を顎の下で組む。両足はつま先を立てる。

2.ひじとつま先を支点にして、肩からかかとまでが一直線になるようにし、30秒~1分の間静止する。

これを実践すると、体でプルプルしてくるところがあります。体幹、いわゆる支えを維持するための筋肉が効いている証拠です。

これを実践すると、体でプルプルしてくるところがあります。体幹、いわゆる支えを維持するための筋肉が効いている証拠です。

*中・上級者向けのトレーニングと感じました。この本で「腰に痛みを感じたらすぐにやめましょう」とある通り、自分に無理なトレーニングをするとかえって変なフォームになります。注意して実践してください。

トレーニングの記録をする

筋トレなので継続して行うことが重要です。この本は1回あたり1週間分ですが、練習メニューを決めて、残しておく記録簿があります。方法論だけでなく、実践できるようにしてあるのは良いと思っています。

私が2年前に行ったボイトレの場合、一瞬下手になったと感じたときがありました。具体的にはピッチが下がったりと、音程が不安定になりました。

今思えば、響かせ方を変えただけで呼吸の根源となる筋トレが伴っていなかったのが原因でした。そのときは、このブログに書き残していた筋トレを継続するとそのうち発声も改善していきました。トレーニングを通じて自分の発声の向上を感じるためにも、一瞬下手になった・声に違和感を感じたときのためにも、記録を残しておくことは重要だと思っています。

今思えば、響かせ方を変えただけで呼吸の根源となる筋トレが伴っていなかったのが原因でした。そのときは、このブログに書き残していた筋トレを継続するとそのうち発声も改善していきました。トレーニングを通じて自分の発声の向上を感じるためにも、一瞬下手になった・声に違和感を感じたときのためにも、記録を残しておくことは重要だと思っています。

11月10日の練習

現在、VoxMEAでは来年の演奏会に向けた練習をしています。

MI・YO・TA (作曲 : 武満徹、編曲 : 沼尻竜典)

「良寛相聞」より “手まり” (作曲 : 千原英喜)

この日の練習ではソプラノ・ベースの外声が好調だったのに比べ、

アルト・テナーの内声が不調でした。

不調だった2パートに共通する課題です。

課題①:フレーズの入り

フレーズの入りで音程がふらついたり,入りが遅くなってしまうことが多くありました.

おそらく「息が流れていない=体がうまく使えていない」のだと思うのですが、その原因は

①音が取れておらず、緊張のため上体が力んでしまう

②下腹部等の支えがうまく使えていない

の2つがあると思います。純粋に②だけの人もいましたが、個人的には①のために、

②がほとんどできていない人も多いように感じました.

普段,発声に悩んでいる・向上しようと思っている人ほど,音取りを万全にして,

最高の状態でアンサンブルに臨み,技術の向上を図りましょう.

課題②:パートとしての音のまとまり

外声に対して,内声はパートのまとまりに欠けているように感じました.

合唱は団体競技なので、どうしてもパートとしてまとまった響きを作る必要があります。

VoxMEAの規模だと、1パートあたり、3人がまとまりのある響きを作ることができれば、パートとしても安定した響きになると思います。

このときに重要となるのは,パート内で主軸・二番目・三番目の実力を持つメンバーの,お互いの声に合わせられる技量で,この人たちはパートにとってものすごく重要な意味を持ちます。

この日の外声は主軸と二番手・三番手がしっかりとした響きを作っていました.

一回一回の練習で、好・不調の波はあると思います。

そんな中で、一人ひとりが発声の向上を心がける。

パートとして目指す声質にメンバー全員の同意を得て,それを達成するために

各メンバーがそれぞれの役割をきっちりとこなす。

当たり前のことなんですが、なかなか難しい。

こういうことが日頃の練習で当たり前にできるようになると,

団としてのレベルも確実に向上していくと思いました。