勤労感謝の日。祝日。にしび創造センター。

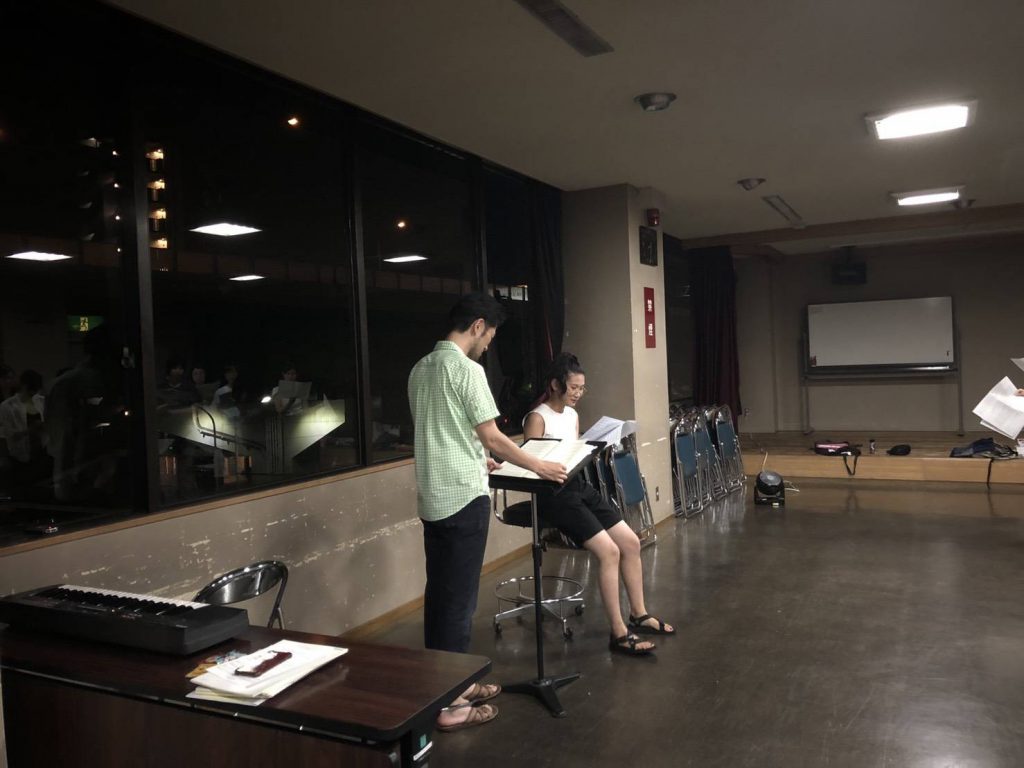

多目的ホール。利用者に対してチャレンジング、即ちデッドな空間。大空翼にとってボールが友だちならば、我々はホールが友だち、でい。

mixed chorus。我々、混声合唱団における、無理ゲーな無理難題な至上命題。そう、「ハモること」。全世界のmixed chorusが尊い。♪あ~あ~果てしない~テーマを自ら背負い込んだ我々が今回練習した曲。

♪名田 綾子「冬の陽ざしの」

千原 英喜「愛から悩みが生まれ」

信長 貴富「未来へ」(詞 谷川俊太郎)

Knut Nystedt「SING AND REJOICE」

Josquin des Prez「Ave Maria」

Spiritualから

「The Battle of Jericho」

同じく、女声曲「This Train Is Bound for Glory」

他、「美女と野獣」

「スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス」

最後に、三善 晃「雪の窓辺で」

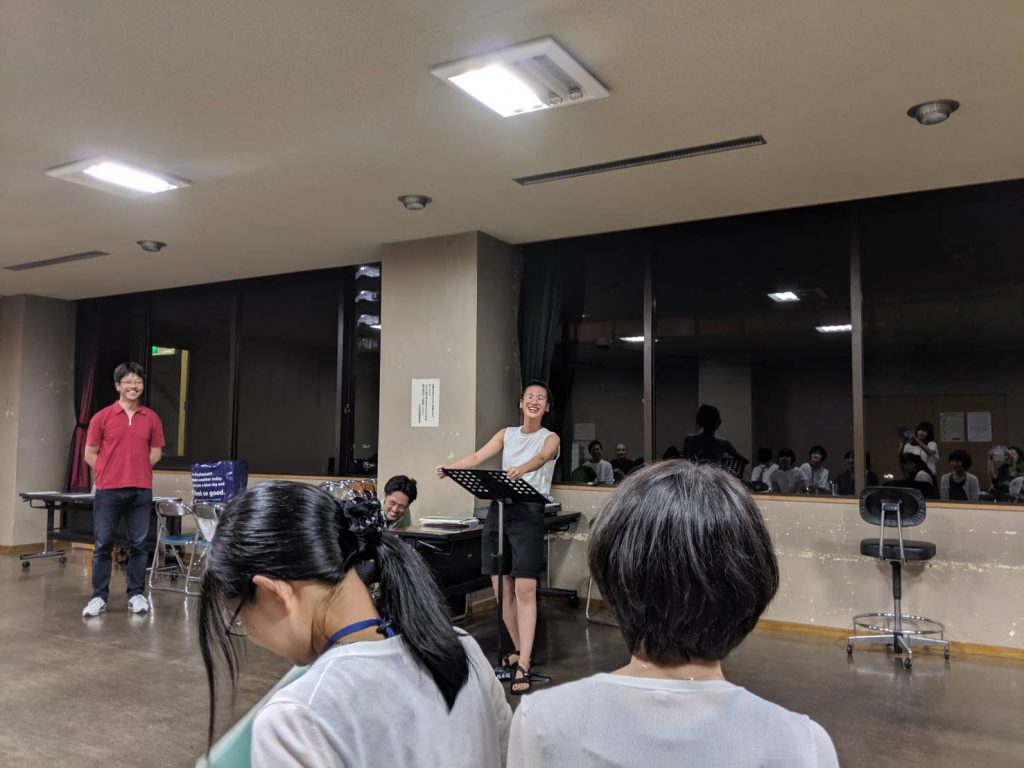

♬見学者1名。今日の練習ではたくさん歌ってましたがそれを、そんなに歌えないよーとか重く受け止めずにお願いします。1年歌ってきましたからねー。みな、イチからスタートしています。いっしょにスタート切れるといいなと思っています。

さて筆者は最近、元ラグビー日本代表大畑大介(京産大卒)の講演を聴く機会があり、合唱にフィードバックした解釈を勝手にご披露します。

我々の団で一緒に合唱しましょうではなく、

「あなたの声や声から来る存在で、この合唱団をいわばつくっていきましょう」

スタンスこっち。いいでしょ、この言い方。

VoxMEAでしかできないこと。

それをいつもやってる。

もっと探しましょう。together。

他団に飛び込んだこともある筆者だから言うわけでもないのですが、

言うでしょ?迷ったらしんどい方を選べ、

って。良い意味でね、良い意味。

次回も東別院のイーブル名古屋で会いましょう。