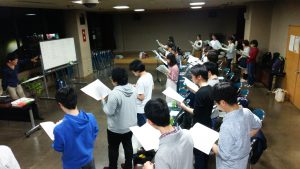

ていうか寒し。寒の戻り。女性会館。

本日は午後~夜間の強化練習。午後練習では、

David Wikander

「Kung Liljekonvalje」「Förvårskväll」

のスウェーデン曲2曲。

丁寧に言葉を身体に染み込ませる作業。旋律の美しさに言葉を乗せて、その水準までなんとか持っていきたい、そのレベルで歌唱したいという思い。

夜間練習はF.Schubertから。

原罪という歌詞。ネット検索や説明で理解すること、させられることも難しく、その重さは「あること」だけしか分かり得ない。

本質を知らなくて生きていてもいいのか。

本質を知らずに生きていることを容認してもよいのか。そんなことを思いながら、

10/6(土)の当団演奏会のワンステージの曲を久々に振り返り。

M.Raczyński「Dominus illuminatio mea」

A.Bruckner「Os justi」

F.Mendelssohn「Richte mich, Gott」

Pierre de La Rue「Laudate Dominum,Omnes gentes」

Ernani Aguiar「SALMO150」

曲ごとの習熟はもちろん、歌い手自体のレベルアップ、その2点は常に相関していることを感じさせるひとときでした。

昼間の練習では人も少なく淋しかったですが、夜間の最終盤で30名弱となりました。(写真参照)

こう見えても、それぞれ人生の次のステージに歩みを進めたメンバーが少なからずいます。

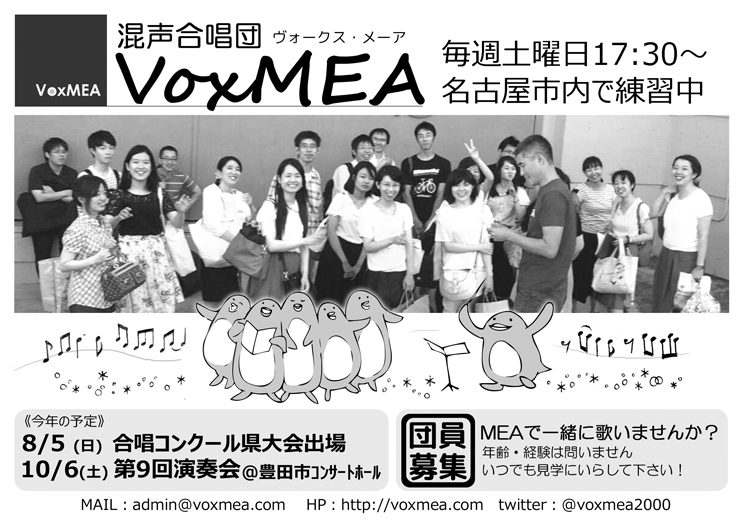

我々VoxMEAは名古屋に本拠を置いています。

不可避な出会いと別れ。

時間がその感情的な部分をならしてくれることもありますが、みんなにエールを送りたいと思います。

MEAkids。学年がどんどん上がっていくわ。