イーブル名古屋の大研修室。

藤森先生 meets 山内先生。

県大会の舞台袖以来、で藤森先生おっしゃるところの

「2度目まして」

藤森先生練習で化けたい。が、

化けられないと思うので、これまでやってきたことが自分の中でフュージョンっていうか約定っていうか、結び付いて、実際に自分が良い音楽を発することができますように。

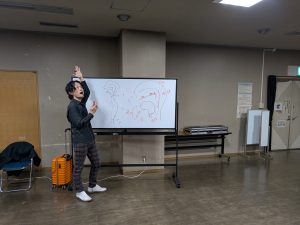

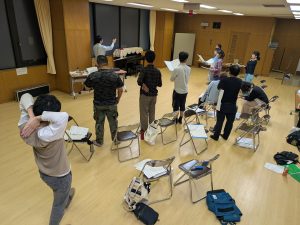

発声に時間を割く。

吸気/排気は意識せずに、身体のゆとりだけを意識しようと。

そして息が、口から前にではなく、身体を上下に流れている感覚。

おしりから息を出す感覚。

リップロールをレガートで。

そして、ワードいただきました。

「アジリティ」

以前も先生の口から出た単語でその時は流していたが、今日は手元ですぐ調べた。

『敏捷性』

『目まぐるしい環境変化に迅速かつ的確に対応する能力』

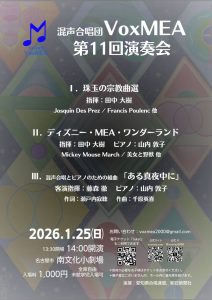

以前この場で、リズムは技術であるというVoxMEAとの取り組みともマリアージュ。

「ある真夜中に」

曲曲に散りばめられている、和音やリズムなどの仕組みを解説しながら、ピアノの山内先生や合唱団に、

おーい、宝物あったよー\(^o^)/

って目を輝かせながら、

コード進行,

ピアノと音楽すること,

ディナーミク,

アルシス/テイシス… それらは

喜怒哀楽だ、

人生の一コマだ、

ライフだ、

人生だ、

(と筆者は受け取ったが、)と

言わんばかりの音楽指示。

人間アパッシオナートな藤森先生を見ていると、名古屋グランパス立ち上げ当時の

『知的野生人』、というキャッチコピーかなにかを思い出す。

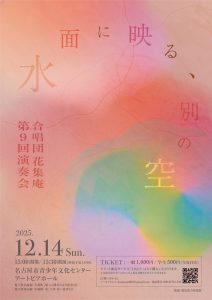

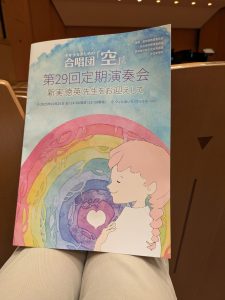

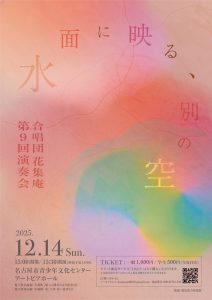

情宣もありました。

花集庵さん。

さて、藤森先生はおっしゃった。

音楽は人を自由にしてくれる。

憎んだり、時には人を…。

そうだよな、って思ってて、

先週、なにかのTVドラマで印象に残った言葉の曲解を勝手に紹介したい。

「堂々巡り」

意味を考えなければ、めっちゃドシーンと頼もしい言葉じゃんと。

元々は、祈願のために仏堂の周りを何度も回る行為から転じた言葉で、

議論や思考が前に進まず、同じ内容を繰り返すばかりで物事が進展しない状態を指します。

マイナスワードである。

これを勝手に、超プラスワードとして使っていきたい。

堂々と巡っていってやるよ。

入団者が教えてくれた。

1年半前の地産地唱がここに来て効いていた。

見学者が教えてくれた。

このブログを読んでくれている人がいる。

人々の時間の流れ方は読めない。

読めないから、自分の時間軸でいいから、想いを述べ続ければよいのだ。

己と他者の時間のズレが、昔、数学で習った「ねじれの位置」を連想させる。

決して交わらない二者に交点が存在する。

自分がずるいのかな。

「決して交わらない」って定義付けるからこそ、「奇跡」が起こせる。

You&I、いや、Weか、usか。

言葉にしてこその想い。

形にしてこその想い。

改めて、入団者1名。