取り扱う時代次第だが大河ドラマ好きな筆者はなぜかいまDVDで10年前にやってた「真田丸」を観ている。

合戦の模様があった。

市井(読み:しせい)の民衆を巻き込んだ合戦であった。

歴史に触れて知ったこと。

表面上のことだけ。

死ひとつとっても、学ぶ歴史上の人物の死、しか我々は知らない。

日本でいう中世、武士の世の3幕府だけ切り取っても、

数知れない戦い。

数知れない、死。

数知れないドラマ。

我々にも、ドラマ。

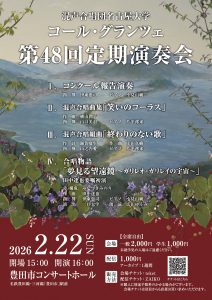

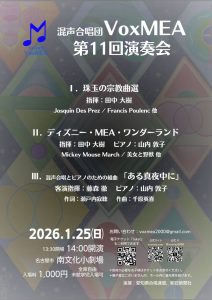

合唱団にもドラマ。

市井の、星の数ほどの合唱団。

同じ曜日、同じ時間帯、同じ市内でですら複数の合唱団がどこかで練習をしている。

合唱団の数だけドラマ。

1合唱団に何十の団員。

経てきたドラマ。

ドラマなう。

まだ見ぬドラマ。

感じながらイーブル名古屋。

大研修室。

高田三郎先生から。

愛の「あ」、A母音がどうこうじゃなくて、愛という言葉のあるべき「あ」が自分の口から明瞭に出てこない。なんかくぐもってる。

問題は歌唱力なのか、己の愛の深さなのか。

両方だと思うが、歌詞読みの練習はもはや、ミッション系の学校の宗教の授業のよう。

宗教曲に触れること。

宗教曲を通して、人間の根源に触れる貴重な営み。

今日まで合唱界で歌われているのがすべてだと思う。

複数の人間で歌ってこそのものがある。

マス(かたまり)で歌う。

民衆が群衆が同じ祈りを唱える。

その訴求力の高さといったら。

メロディーはもちろん、その辺りも宗教曲の良さなんだよなー。

名島啓太先生。

ずっと筆者が個人的に夢に見ていた名島先生の世界。

歌詞を入れて、だいぶそれっぽくなりました。はず。

土田豊貴先生。

名島先生のAmenとの違い。

難曲の攻略を通して、もっともっと入り込んでいきたい。

また来週。