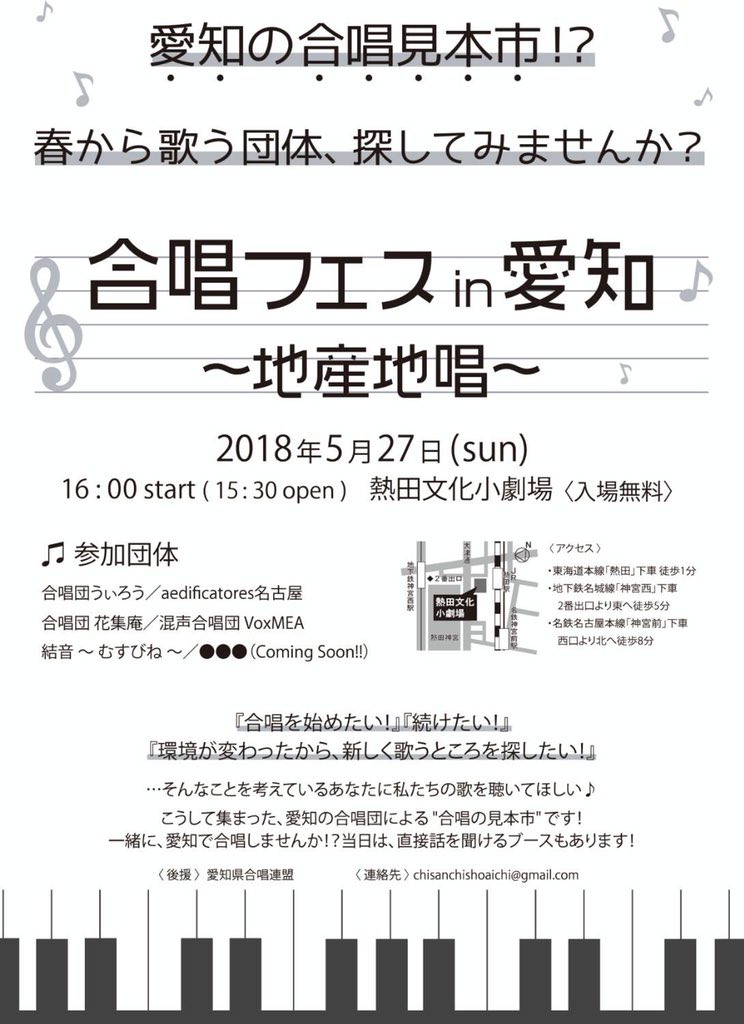

いきなりWEBビラ2連発、まずは愛知の合唱見本市!? 5/27(日)『合唱フェス in 愛知 ~地産地唱~』

@熱田文化小劇場 16時start

さて、寒い日が続いていたなと思ったら、花粉(>_<)、選抜高校野球、さくら開花、プロ野球開幕と、⏩早送り の画面の中にいるみたい。何倍速にするの って。女性会館での午後-夜間の強化練習。

木下牧子「ティオの夜の旅」歌詞読みを主体としてさらっていく。

「正しい音は正しい母音から」

と殊に意識させたのが口内。これがよかったですね。粘膜まで意識するイメージ。頭⇔口⇔腹の三位一体。出力は口からなされますので、そこにもっとこだわろうと。

休憩中はtutti公開リハ

明日の、団内結婚お披露目会で披露する小アンサンブルの最終公開リハ

昨年の秋合宿以来のラトビアの曲もやったりと、

演奏会の曲々が、包括的に各団員に感じ取れるようになってきました。

練習最後には、お別れする団員へのはなむけ合唱。

春からの新生活、不安は大きいと思いますが誰もが通ってきた道。その言葉が救いになるか分かりませんが、死ぬことはない。地球は回っている。天気もいい。思い付くことをひとつずつやっていくしかない。時間は平等に分け与えられているから。

さみしくなんかないもん。むしろ、この世に羽ばたいていく人材を擁していたことに誇りすら感じます。

翌日日曜日は、団内結婚したふたりのお披露目パーティー。

おめでとうございます。よくぞそこまで登りつめた。これからも団活動よろしくお願いします。