文責:ひめ

こんにちは矢場公園、アートピア。

そして筆者的には初めまして、アンコン。

(やっぱり皆考えることは同じ??)

アンコンには、

一般部門(午前)に「Chor Benedict」、

ユース(午後)に「じせさっちょ」の2チームが出場。

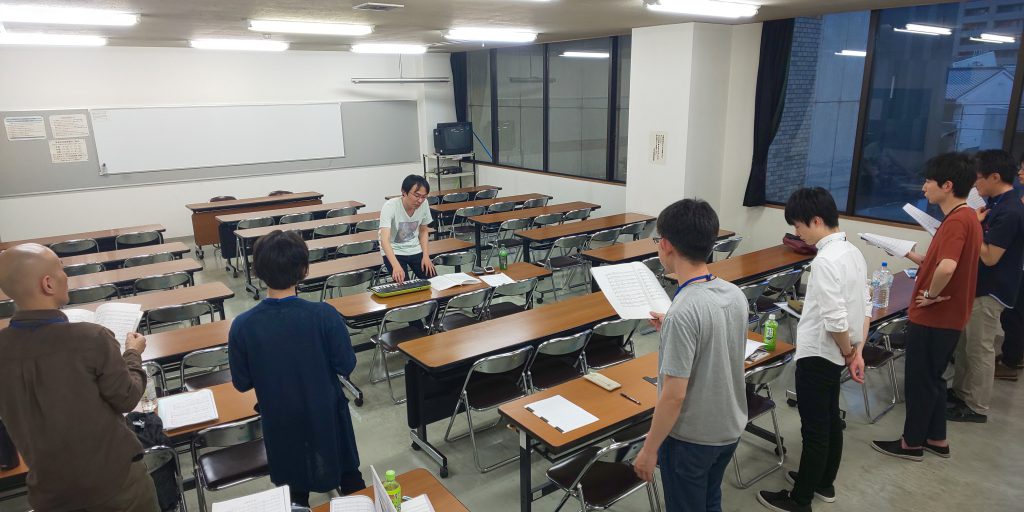

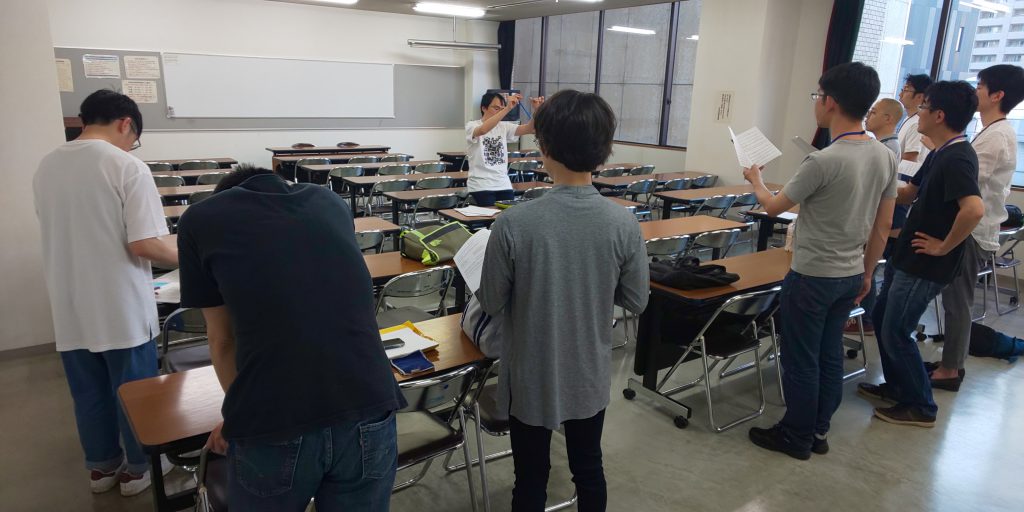

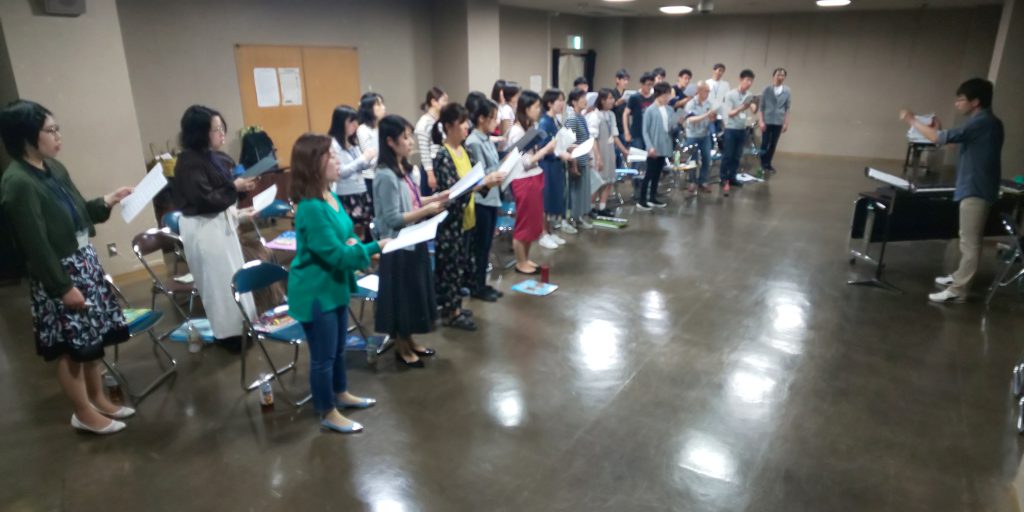

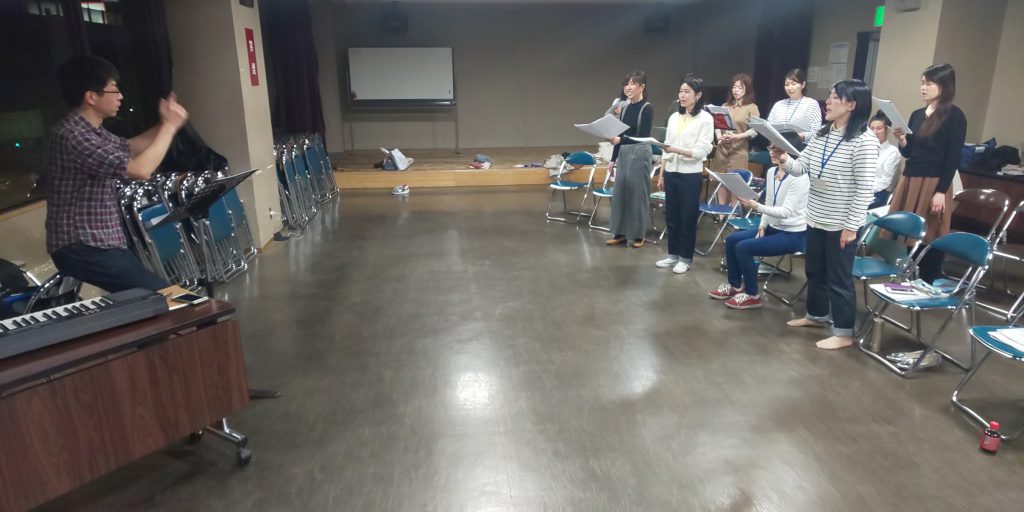

我々じせさっちょは、午前中は中生涯学習センターにて最後の練習。

一般部門の演奏は見られませんでしたが、心の中でエールを送りました。

反省はありつつも、それぞれ良い演奏が出来たと思います。

響かないと聞いていたアートピアだけど、そんなことはなかった。

何人かは会場に残り、残りのユースの部の演奏を聴きました。

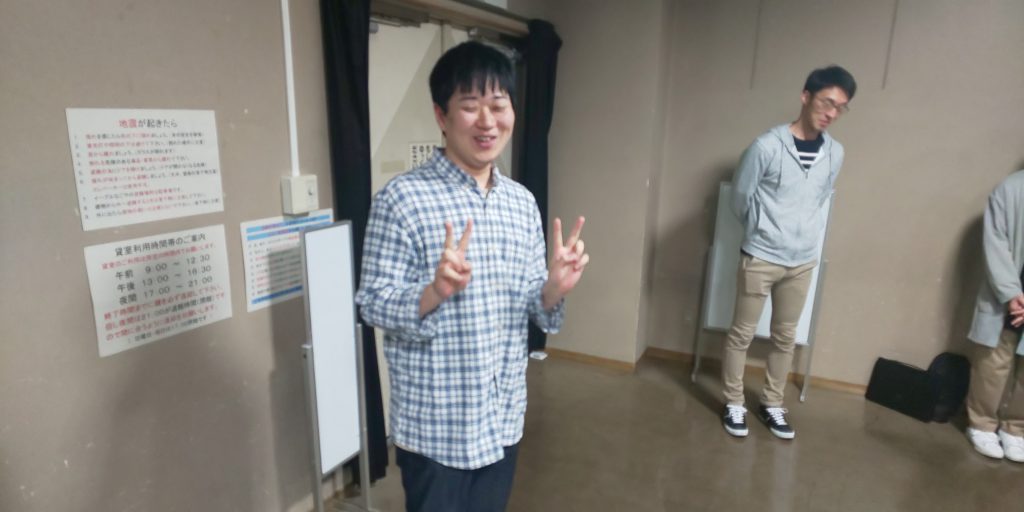

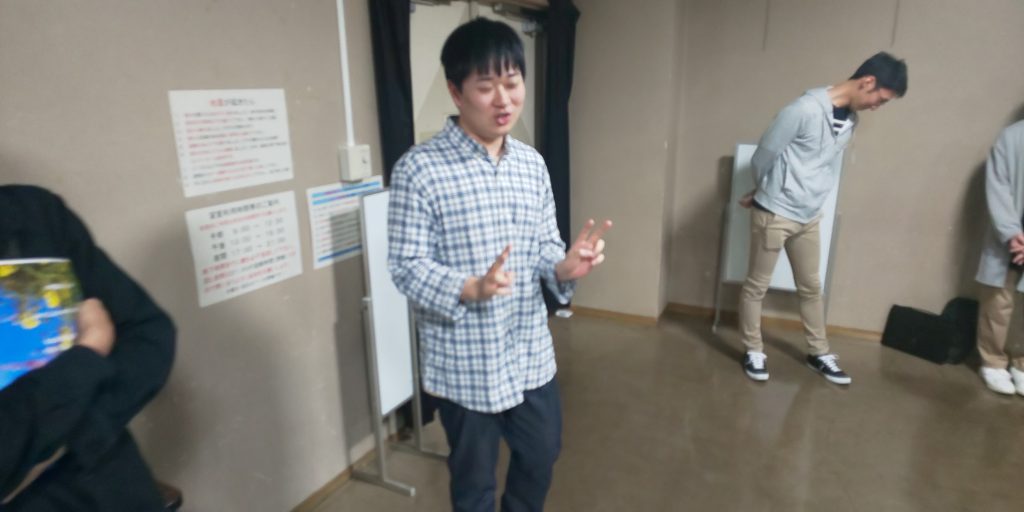

PRタイムでは、チームメンバーに『忖度』された現指揮者が一人で頑張ってくれました。

お疲れさまです。ありがとうございます。

でもいい加減「じせさっちょ」は覚えて欲しかった。

『じせさっちょ』は金賞を授賞。

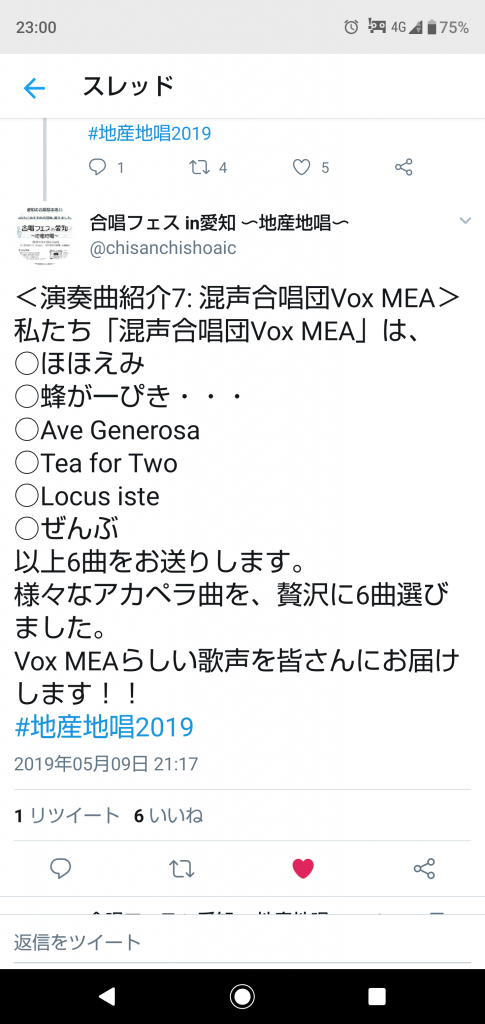

◇Io mi son giovinetta (Claudio Monteverdi)

◇「自戒」から むじゅん (面川倫一)

『Chor Benedict』は銀賞+審査員賞(波多野均先生)

◇「Missa Pange Lingua」から Kyrie(Josquin des Prez)

◇我が抒情詩 (千原英喜)

私としては正直、嬉しいと思いつつも、「えっ金賞なの?」という印象。

もちろん、良い演奏が出来た結果でしょう。評価されたのは大変光栄です。

でも、まずは「ここが上手くいかなかった。失敗した」よりも、「最高の演奏が出来た!」と言えることが大事なのではないでしょうか。

また、私自身の反省ですが、自分(たち)の実力がどこまでのものなのか、まだよく分かってないことにも未熟さを感じました。

コンクール経験の薄い私が生意気なことを書いてしまいましたが、今はとにかく、アンコンお疲れさまでした。

次は合唱祭ですね。

頑張りましょう。

5TH ANNIVERSARY CONCERT「paradox」

5TH ANNIVERSARY CONCERT「paradox」