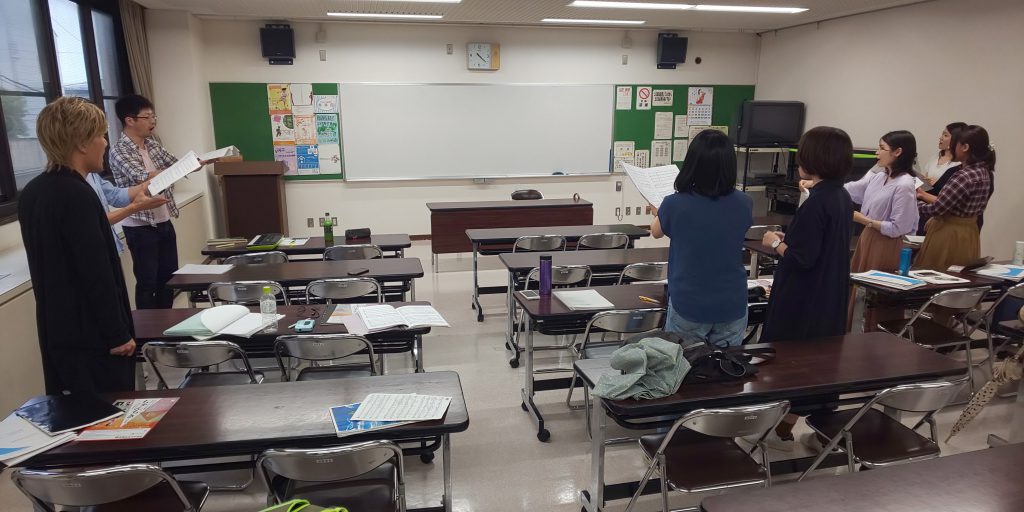

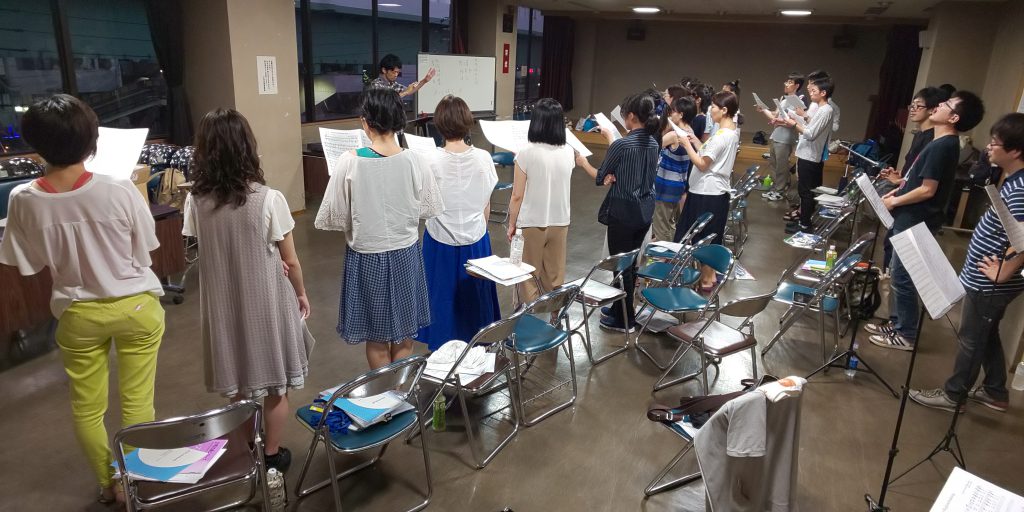

午後は女性会館で自主練習。

10/6(土)に豊田市コンサートホールで開く演奏会で取り上げる曲は、

って、

⬇️こんな演奏会です。

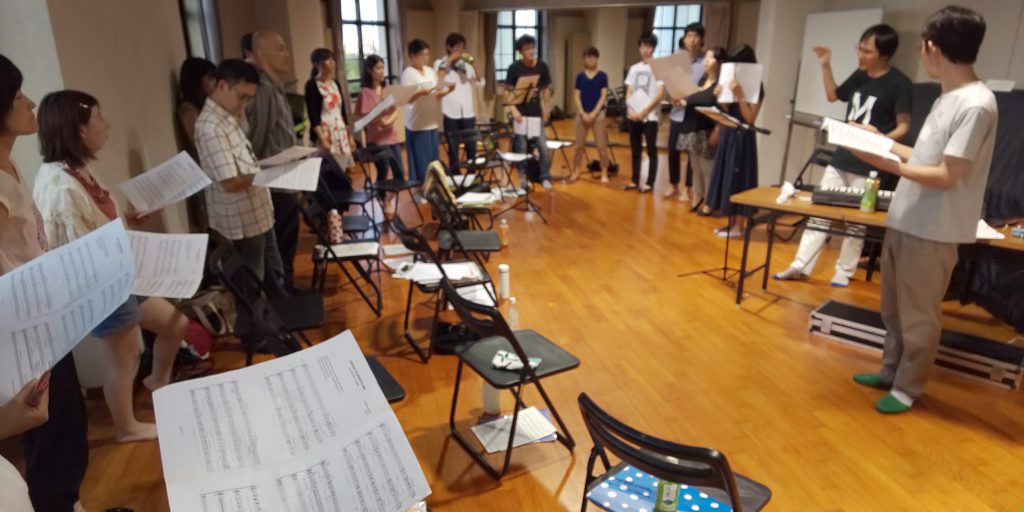

話を戻します。ラテン語,日本語,ドイツ語の他に取り上げるスウェーデン語やラトビア語の曲で良戦ながらも苦闘する中で、「母音を合わそう」との指示で、やる事がずいぶんクリアになりました。

喋れない…!との引け目を、ちょっとそばに置いておける気がしました。

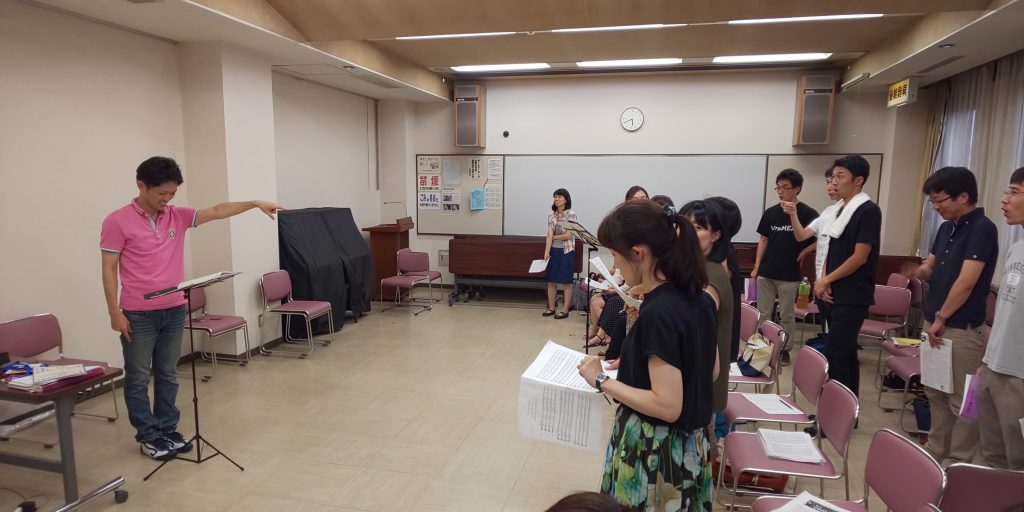

本練は場所を替えて、あー新歓フェス以来だなー、

熱田文化小劇場。

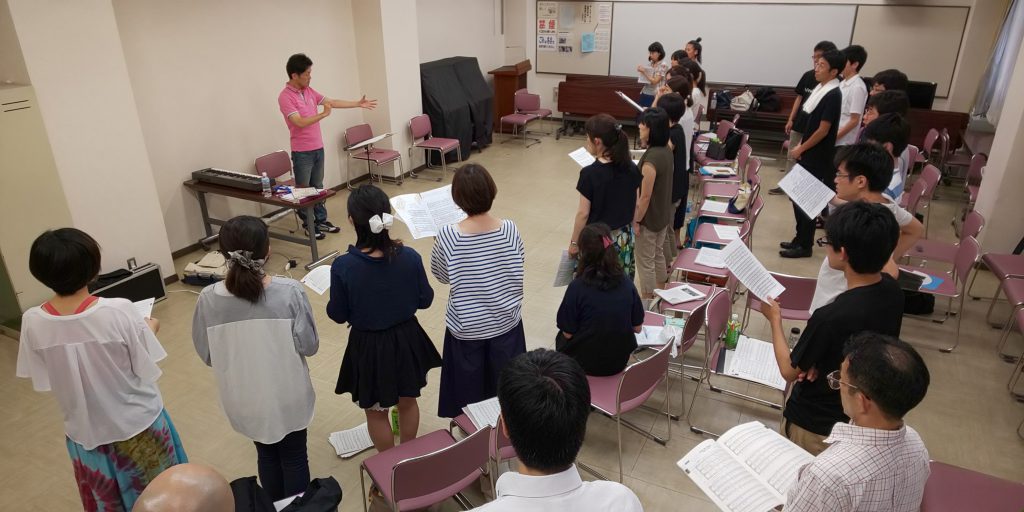

合唱をやっていて、旬な季節ってあるのかってフとよぎりました。

歌にも歌い手にも最も脂がノッていて、艶があって、上手くて楽しい時期!無論「本番前」、あっ今なんだって。

今を楽しまにゃソンソン、と歌いながらその思いにたどり着けたことはなによりでした。