文責:ひめ

長い長い梅雨。やっと晴れたと思いきや、やってきた台風。

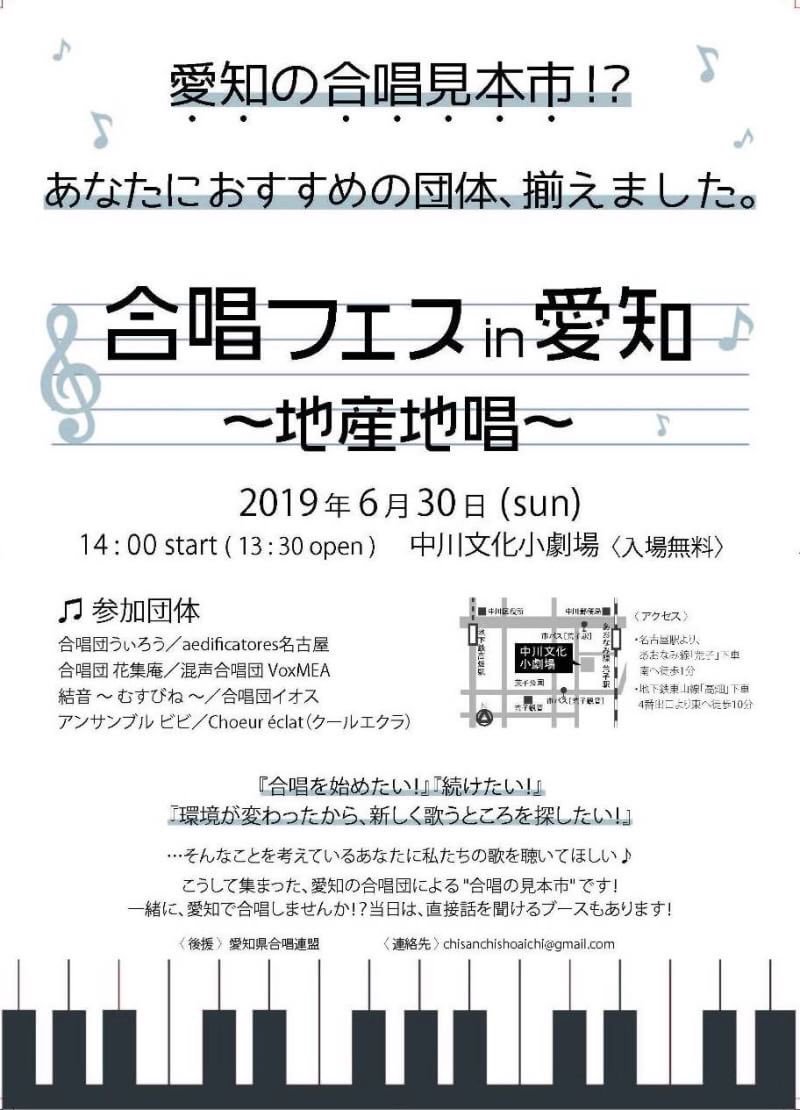

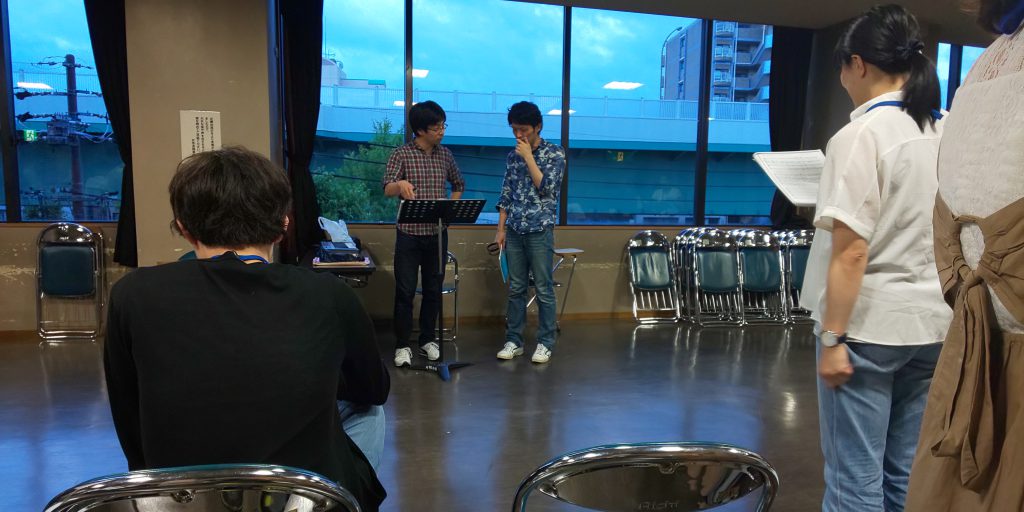

電車が動いていることに安堵して向かう、瑞穂文化小劇場。

コンクール本番一週間と一日前。

本日は藤森徹アンサンブルトレーナーの指導によるホール練習でした。

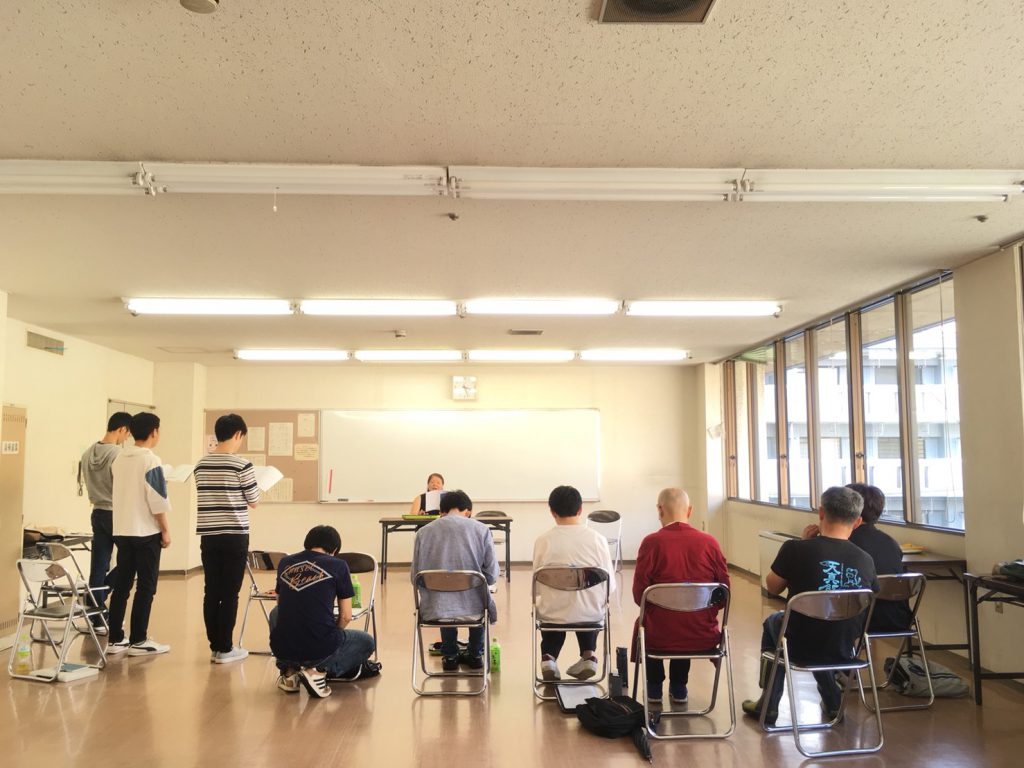

ステージと客席、二手に分かれての声出し

をしてから、「Ave Generosa」。

喉の筋肉ではなくお腹の筋肉を使って声を出す。

抜けないように。

今度は男女分かれて「The Conversion of Saul」を、それぞれ代わりばんこにステージで指導を受け、客席からステージの様子を見学しました。

遠いホールへ届けるには、頑張って声を出してはいけない。

三割くらいの声で支えを全力集中して出せば、頑張るよりもずっと響くそうです。

常に歌う前の準備を念入りに。

悲しさや怒りなどの感情の高ぶる音楽は、常に冷静に歌った方がより伝わり、美しい。

と、藤森氏。

スマートにいきましょう。

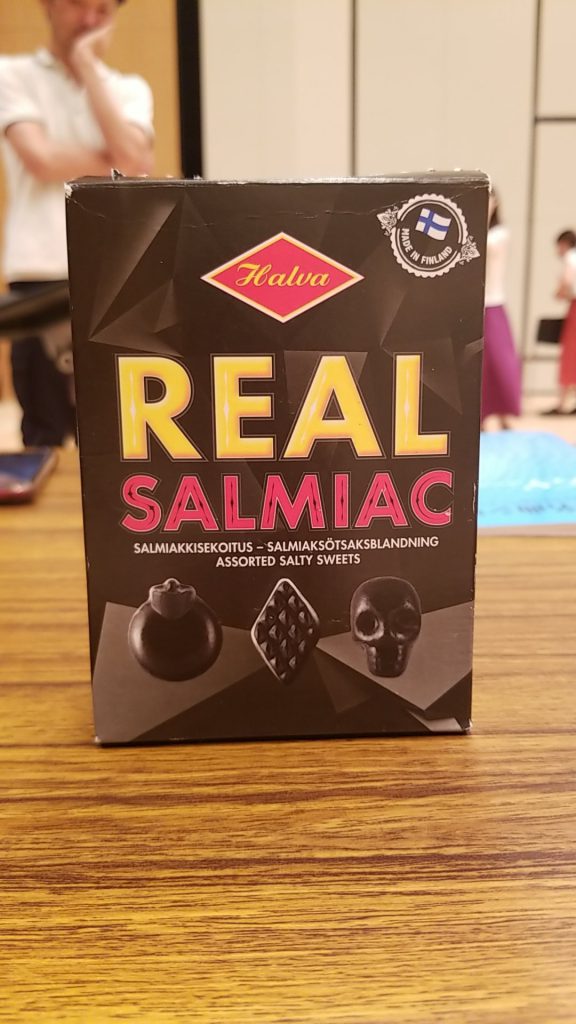

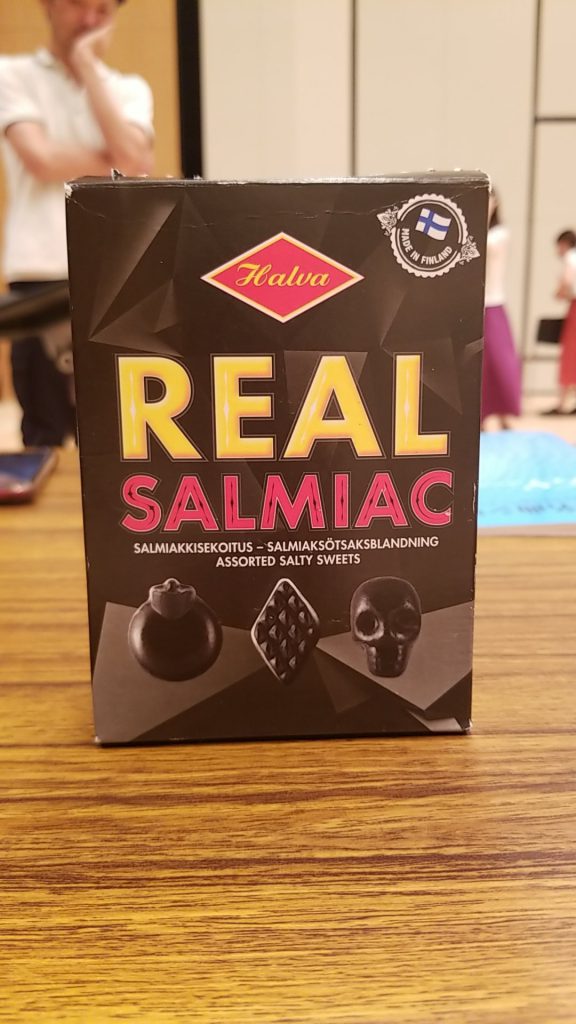

休憩時間には筆者を含めた何人かが、藤森氏の持ってきたフィンランドのお菓子の犠牲に。

一体何の食材を使っているのでしょうか…?

ものすごい味でした。

フィンランド人は普通に食べてるそうです。

これが…文化の違い…。

休憩後は課題曲の「蜂が一ぴき・・・」を。

藤森氏にとってこの曲はConversionとは違い、人形劇のイメージだそうです。

ひょっこりひょうたん島みたいな。

(わかるけど、筆者的に人形劇のイメージはがんこちゃんとかバケルノ小学校の方が強い)

捉えどころのない、よくわからない詩の「蜂が一ぴき・・・」。

綺麗なままではつまらない。

一癖あった方が面白い。

でもやりすぎは良くない、とのこと。

フィンランドのお菓子の味はまさにやりすぎな味だったなぁと、藤森氏の掲げるお菓子から逃げながら私は思いました。

来週はいよいよコンクール。

私たちは舞台で何をどう演じるのだろう。

この一週間で考えていく必要があるなぁと感じる練習でした。