今日も女性会館へレッツ・ラ・ゴー。

信長貴富「リフレイン」

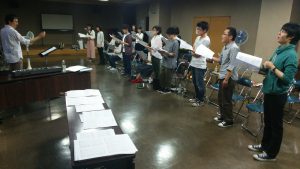

女声が少ない練習開始となりました。

筆者は団歴10年余りですが最近はとんとありませんが、練習参加者が10名に充たない日もありました。そんなとき時代を支え彩ってきた(当人たちはただ練習に来てただけなのですが、いざ振り返るとこうね)のは常にヤングマンパワーでした。それは今日においてもそうで、ベテランと呼ばれる人が年を重ねただけなのです。

常に新しい光となり得るのです。

Raczyński「Dominus illuminatio mea」

合唱祭でのテンポ縛り(6分半という持ち時間を越えるとちとね)から解放(された指揮者)(と団)。

祈りの深さを丹念に織り込んでいく。

こうお腹からググーッと

G3「子どもは…」

三善の音楽がしたい、と語りかける指揮者

熱情と美学の産物を。

休憩時間中には、曲の流れの変化や強い語感の表現に度々用いられるのはリズムの変化であり、その楽譜上の表記の一例に連符がある。近年では、いわゆる「2拍3連」などの連符を長いフレーズに渡って効果的に用いることで、ポリリズムと呼ばれる構造を作り出し、独特のリズム感を生み出している楽曲が多く存在する。

本科目は、最も基本的な連符のひとつである2拍3連の基本を理解することを目的とした、2拍3連基礎講座

柴田南雄を経て、Mendelssohn 「Richte mich, Gott」

指揮者から一瞬、「理性0パーでいいすよ」と言われましたが逆にそう言われると、むりくり理性を(まっくろくろすけのように)総動員させる。

理性0%のむき出しを理性100%でコーティング。

行けと言われても行かない。行くなと言われてもやはり行かない。

そう、VoxMEAの “Hello Goodbye”

それは言い過ぎですが、欲しいものにすぐ手を出さず、訪れたり授かったりでしか手に入らないものがあるということです。いつの時代もそれは変わらないのでしょう。ね、MEAkidsでオムツ換え中のイクメン・潤潤っ↓