ラグビーシーズン真っ盛りの3連休の中日なかび。

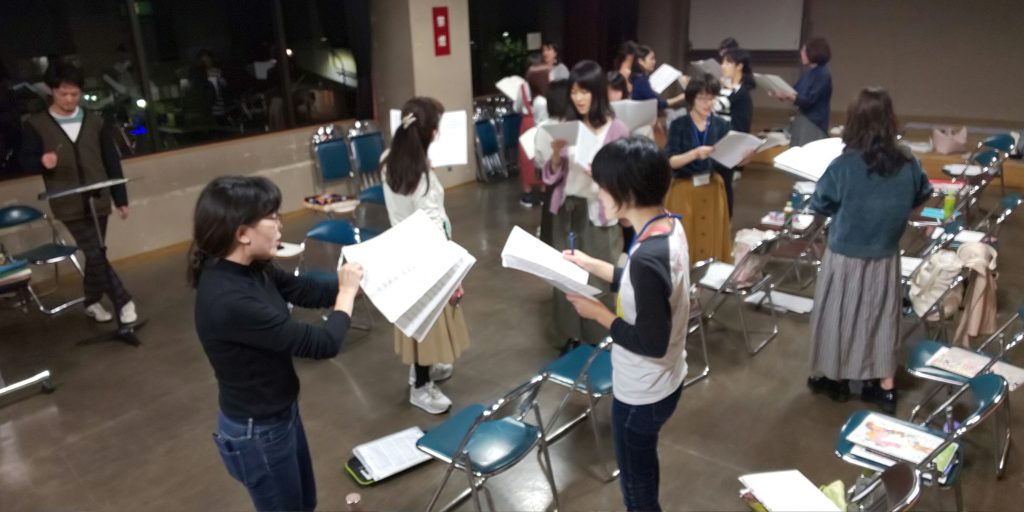

指揮者補佐係からの「姿勢,ブレス,脱力」合唱三原則の提唱からスタート。

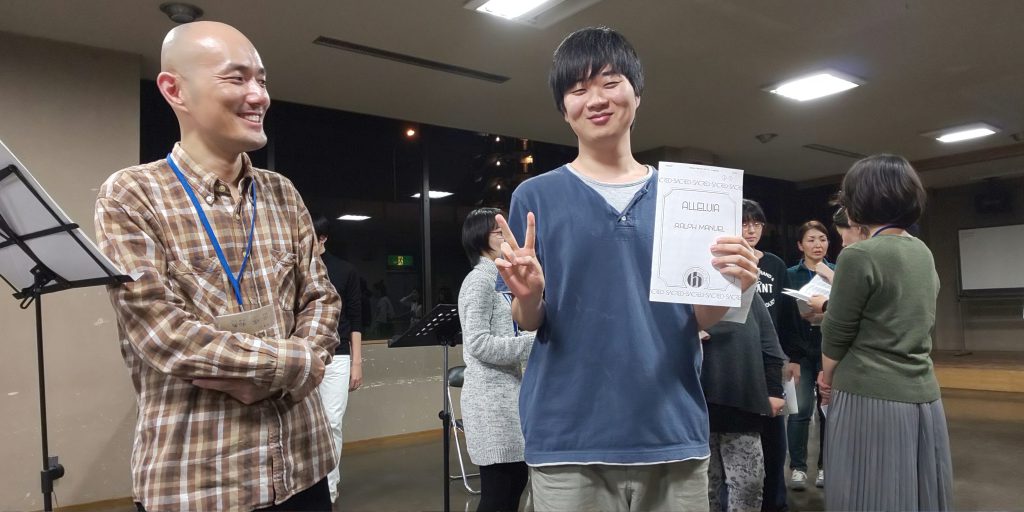

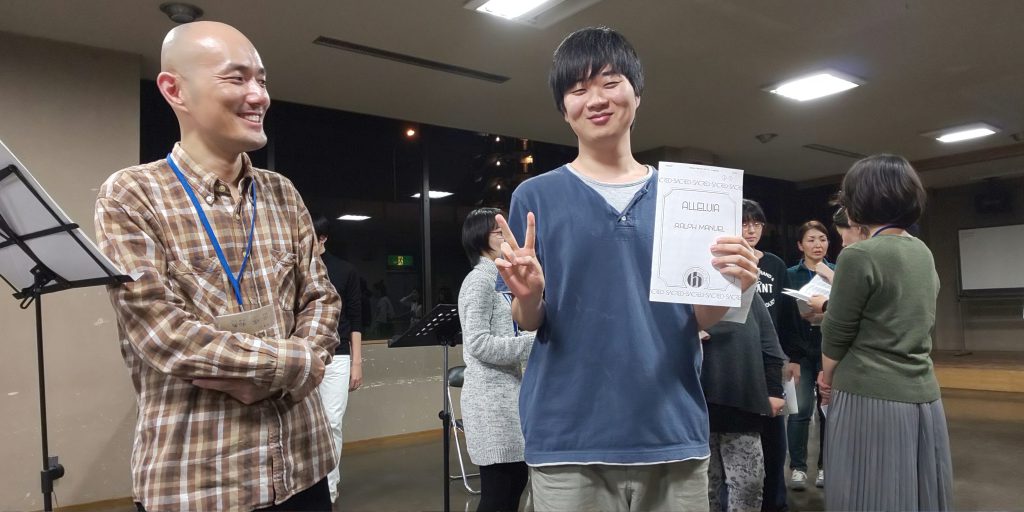

Ralph Manuel「Alleluia」

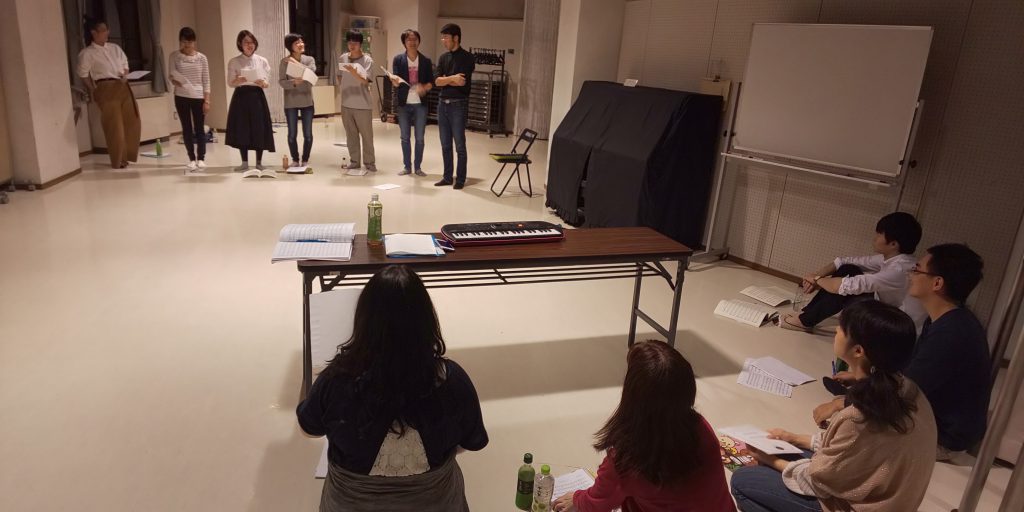

各人、音の高さの目安をソプラノの高い位置にて歌う。チューニング。

個の力では届かないアレルヤという歓喜の叫びを、民たみが束になって美しく届けられるように。

ほとばしる才能とセッションする悦びを自分の中で抑えようとする力を、自分の最高打点から声を出す取り組みに換えて声の美化に鋭意努力。

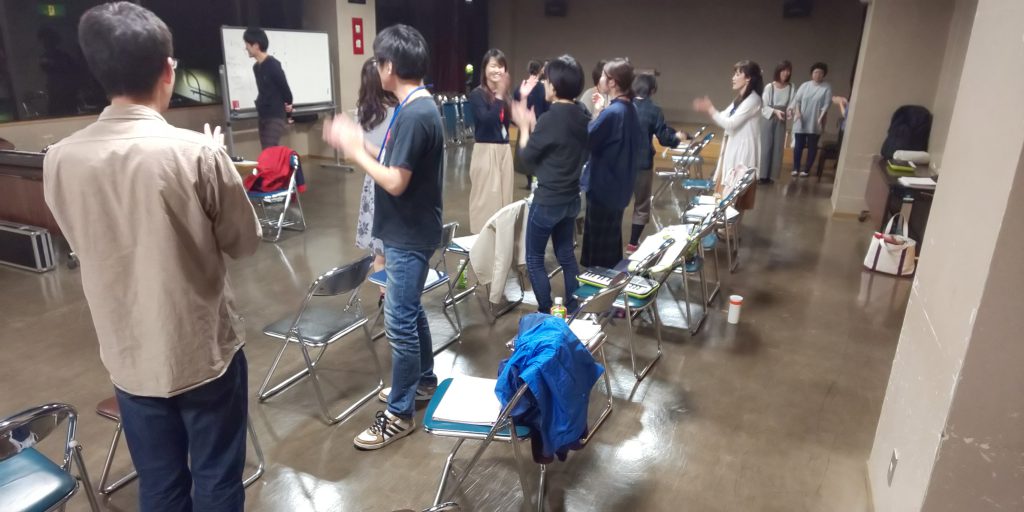

パートを二分して聴き合いっこ。僕のテイク1に対して、

ダディ「跳躍の成功率30%。正気になるポイントを持つように」との有り難ーいお言葉を頂戴する。

テイク2。

ダディ「さっきよりはよかった。入りのイメージを持つように」との厳しくも温かいお言葉。

後半の、木下牧子「鷗」の前に筆者は子供対応で早退させていただきました。

さて、、「問題」を理想と現実のギャップとするならば、

あなたが合唱をやっていての、

問題をいくつか挙げて1点に絞る。その問題の、

カギをいくつか挙げて1点に絞る。

問題:上手くないこと。カギ:ピッチがわるい。みたいな。

次にその

原因をいくつか挙げて1点に絞る。それを真因とし、その

改善策をいくつか挙げた上で、難易度・効果面において、最も簡単に取り組めて効果の出る改善策1点をまずやりましょう。

しかも期限と達成度の数値を決めて。

みたいな、合唱で言えばのセミナーを、受けました。

いやあそういう問題じゃないと思いつつ、そういう段階を踏んで解決していく手法もあるなと思いつつ。

おおまかに何となくではこじ開けられない。意識も向かいどころがないということでしょう。

Mahatma Gandhi (ガンジー)の名言で、

Live as if you were to die tomorrow.

Learn as if you were to live forever.

明日死ぬかのように生きよ。永遠に生きるかのように学べ。

という言葉を知りました。おおらかに、そう生きられたらと思います。

来週もよい歌を歌えるように、落ち着いて楽しんでいきたいと思います。