8/7(日)コンクール県大会、大学・職場・一般部門「混声合唱の部」結果は、

3位『銀賞』でした。

【課題曲】G2 Szép könyörgés(Kodály Zoltán)

【自由曲】永久ニ(鈴木憲夫)

《コンクール審査員講評》

◇水野みか子先生

(課題曲)

発声・音質A 音程・ハーモニーB 音楽性B 選曲A

生き生きとした明るい声が出ていて好感がもてました。

時々あいまいな音程で歌われ、ハーモニーが曇った感じになってしまったのが残念です。

(自由曲)

発声・音質B 音程・ハーモニーB 音楽性A 選曲B

合唱団の若々しさがエネルギッシュにあらわれるよい演奏でした。

日本語の発音がもう少しはっきりする方がよいと思います。

◇本山秀毅先生

(課題曲)

発声・音質B 音程・ハーモニーB 音楽性B 選曲B

各パートに分かれると、支えのない息の流れの弱い音が気になる。アンサンブルの部分は考えられているが、弱声に今一歩配慮がほしい。拍節的な運びが目立ち、思うほど流れていない。リズムが必要な部分でもレガートな息の運びを。

(自由曲)

発声・音質B 音程・ハーモニーB 音楽性B 選曲B

基本的な息の流れを強化して下さい。ロングトーンの支えが高く、この曲の要求している響きの厚さが今一歩表現出来ていない。音の拡がりがユニゾンなどで打ち消し合うため思ったほどアピールがない。客観的に出ている音をよくきいてほしい。

演奏後、

「音に出ていたことはよかった。試演会をした花集庵さんの演奏を舞台袖で聴けて、プロセス含めて楽しむことができた」と語りかける指揮者。

表彰式後、

「悔しさを次につなげたい。ここで感じたこと、よかったこと、できなかったこと、すべてがコンクール」と語りかける音楽スタッフ。

・・・打ち上げにて、コンクール初オンステの学生団員が僕に言い放った、

「来年もchallengeしたい」

ほんとにうれしかった。救われた。失意とか言ってる場合じゃない。前を向く。

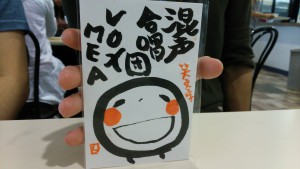

写真は、シメる第8回演奏会実行委員長。

12/25に向けて再び走り出す。

・・・VoxMEAが深く眼を閉じる。

結果が出て曇る視界を懸命に振り払いながら、人間の原点に立ち返ってしまう、。

よい演奏をするためのプロセスを踏み、本番前日の手応え通りによい演奏もできました。そこでの歓びは決して色褪せません。

プラス、評価をいただくことでの自己評価と他己評価のリンク、それが歓びをより確かなものへと高めてくれるのでしょう。

さて、メジャー3,000本安打を達成した、米大リーグのイチロー選手がその試合後、

「今の僕にとって、3,000という数字よりも、僕が何かをすることで僕以外の人たちが喜んでくれることが、何より大事」と語っています。

地球は広いなー。

一度きりの人生。

やってみようよ、この地球で自分は何ができるか。

混声合唱団VoxMEA

歴史を紐解くと、9年連続銀賞です。

※参照 演奏の記録