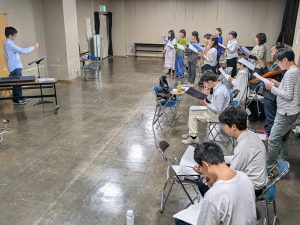

東別院のイーブル名古屋。

発声でスタートできると、やはりその夜は調子が良い。

上西メソッドのひとつを思い出してみる。

「浮力と写し鏡で水面を押す力を感じ、下半身で歌う」

水面を滑っていく、筆者はジェットスキーをイメージ。

浮力とは、。

ブログをしたためつつ調べる。

液体に浸かる物体には、物体が押し出した液体の重量に等しい浮力が働く、というアルキメデス法則をネットで見つける。理論的にも合ってる。

そもそもイメージの部分が大きいし、実際に曲を歌っているときに実践できているかどうか、というモヤモヤが常に付きまとう。

でもいろいろ考えながら、少しでも歌が上手くなりたい。

で、曲に入る。

で、曲に入る。

上を向いて歩こう

見上げてごらん夜の星を

おぼろ月夜

りんごの唄

四季の歌

ふるさと

どう声を出していけばよいか、引き続き、いろいろ考えながら歌っ、てしまう。

しかし、そういう意識が、聴こえていく音楽にどこまで反映されるんだろう。ここでまた考えてしまう。とにかく、

これらを歌う機会についてはまた報告できると思います。

続いて、コンクール曲に取りかかる。

「声を一段階、成長させる」

これは当団の今年の共通目標である。

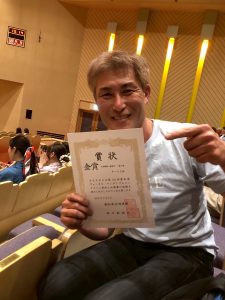

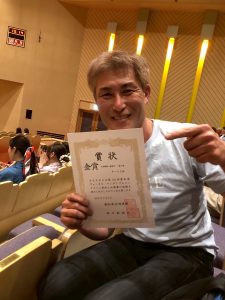

5/6(火祝)にアンコンがあった。

一般の部で金賞。狙いに行った賞を獲った。

よかったよかった。

じゃあ次なる問い。

声が一段階成長したから金賞が獲れたのか?

その手応えがないんですよね。ないから考えたい。考えて答えに、そして言葉にしなければならない。

当初(今年年明け)の

自分のイメージでは、団員とは違う次元で頭ひとつ抜けた歌声を獲得し、みんなを引っ張っていく。そんなある意味、気概みたいなものはあった。

その気概の、分量だけは良し。損ないたくない。

でも今(GW明けたぐらい)、

まず思うのは、声で引っ張っていく、ってのはおそらく間違いであり幻想で、そうなったとして混声合唱団という構造上、パートの声を殺してしまうこととほぼ同義、だと言ってよいであろう。

三輪先生のボイトレでの、チームの「ここがおすすめポイント」を見つけておくとよい。という言葉を反芻する。恥ずかしながら、現時点で言葉にすれば、

「意識してアンサンブルをしようとしている点」

って筆者は言ってしまいそう。

上手ければ無意識にできてしまうところを、上手くないので意識してやってます、ってスタイル。

声をアンサンブル仕様にすること。

それも成長のひとつだと思う。

「明るい声を出すこと」

今日現在での、声の一段階の成長、と位置付けたいと思っている。

何故、明るい声が必要か?となにかのインタビューで問われた際の答えを持っているべきで、筆者は、

「曲の表現を、より正しく行うために必要だから」

という答えを持って、そして動いている。

先週は、

次の高い音に行く、首の後ろから頭頂までの準備動線を金輪際、「翼を広げる」と呼ぶこととした。

それが1週間前は一番大事だと思った。それはそれでよいし、実際そう思って今週も歌ってた。そのことを蓄積と言っちゃってよくって、

今週は、

明るい声を出せることは成長のひとつとみなしてよい。

という境地にたどり着いた。

それもまた良し。ということです。

最後にMickey Mouse Marchを、団員伴奏付きで。

この曲は時間がかかる。時間がかかる分だけ、「耳スキル」を高めなければならないし、「苦労対効果」という果実も得なければならない。うーむ、勢いで言葉にしたはいいが、あまりにも重たくなってしまった。。

簡単に言うと、1回、あー歌ったー、って感覚持ちたいです。

次週は新栄、東生涯学習センターです。

で、曲に入る。

で、曲に入る。