Chor Benedictは1ヶ月空いての練習。ここまで各自がやってきたことが全部ドバッと出る匂いがプンプンする中での女性会館、今日は第4集会室。

いやぁほんとよかったよ。

Josquinいいよ。

「その他」カテゴリーアーカイブ

秋合宿最終日 2017/10/22

おあよ2日目。朝ごはん

発声から、指揮者が卓上のなにかを見ながら口伝にて、スキャットでいろんなフレーズをなんだか歌わすと思ったら、、

ラトビア語の新譜でした。

楽譜を見ずに音取りするなんて、前代未聞。言葉が気になるとかそういうことではなく、大きなところから音楽にアプローチするなあと思いました。

僕たちはもっともっと知っていかなきゃいけない。

団員の入れ込みが幾重にも重なり、演奏会ってのはある。

パートに分かれてティオの音取りやって、

昼休憩。

午後は、

そう、柴田南雄。まずは、きれいな曲でしたねと思わせること、そして、

きれいな曲でしたねで終わらせないこと。

クラシカルなメロディーの中に、時間に磨かれた珠玉の財宝がすし詰めされている感じ。活かすもコロすも歌い手のこだわり次第。

最後に、

Ernani Aguiar(Brazilの曲)「SALMO150」と

Pierre de La Rue「Laudate Dominum,Omnes gentes」

指揮者のアンサンブルを受けてて、自主性・自発性・・・

自主性・自発性・・・ こればかり考えていました。

この合唱団に欠けているとは思うけど、さて指摘の仕方、、いや指摘はいい、促し方。結果として、それが向上している形。

考察は必要だけど、その言葉を用いないこと。そのためにはもっとその言葉の理解を深めること。

自主性・自発性という言葉に深く深く入り込んでこそ、その言葉を用いずに語ることができ、体現できるでしょう。

任せて、待つこと。

そのあたりのことを考えることができる合宿となりました。

次なるは音楽祭。そして、来年へ。

秋合宿初日 2017/10/21

超大型で非常に強い台風21号(LAN[ラン])の接近に身構える日本列島。ここ大府市は大府市勤労文化会館にて、秋合宿を行っています。

こんな格好やあんな格好(筆者のきったない甲毛付き)で発声。

「足上げ1cmのお腹の支えがしっかりできている状態」というのがやはりたいへん、好ましいのだなと僕的には実感できる練習となりました。

総合力、あいまいな表現かもしれないけど、含まれる項目を増やしながら、その総合力を高めていきたいと思います。

木下牧子「ティオの夜の旅」の音取り。

ディッフィカルト。

第一観、テキストも音も手に負えそうにない組曲です。だからこそやりがいがあるんだ、とも軽はずみに言うつもりも全くなく、当面この合唱団の大きなチャレンジとなります。

正しく歌いたい、という指揮者の意欲にしっかり呼応し、まず好きになり取り組んでいきたいと思います。

近くに住んでるプレパパ団員からみかんの差し入れ。ありがとねー。

夜は、A.Bruckner「Os iusti」と、

Ernani Aguiar(Brazilの曲)「SALMO150」

くちなしホールの両端はじに分かれ、対岸に届くように声を投げる。

やはりここでもその、足上げ1cmのお腹の支えの状態を堅持する。

遠くに放る意識と姿勢を保つ意識と両立てで、投てきを繰り返しました。

(団員同士結婚式二次会2017/9/10)

(2017/7/16 テノールパートヴォイトレ)

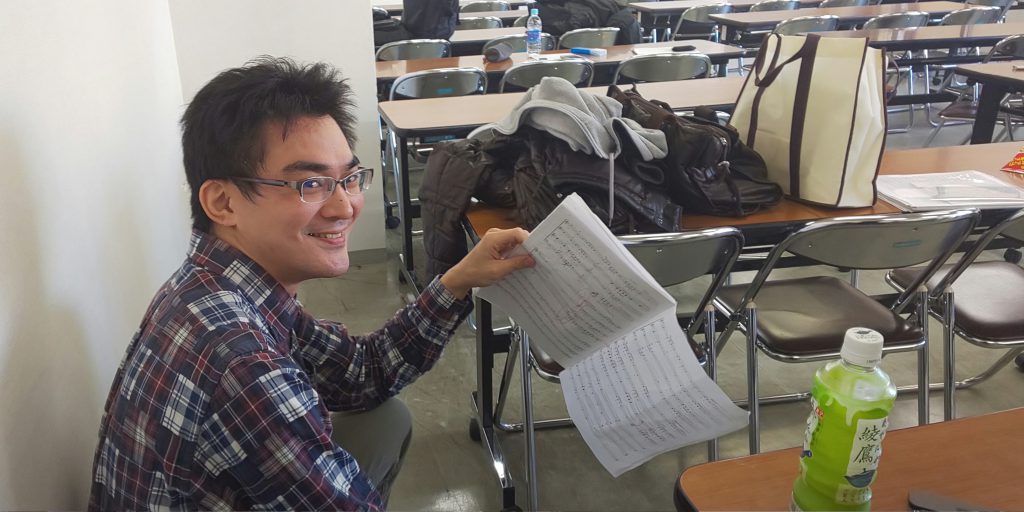

アンコン 大会前日 チームtutti 4/15

本番1週間前 アンコン チームtutti 2017/4/9

昨日と同じ場所、北生涯学習センター 午前午後練習。

本番が10:50-10:58なので、それも意識しながら。

アンコンをやっていると(毎年よく)思うのですが、合唱って誰でも歌えるものだと強く思う一方、やればやるほど、簡単にいうと奥が深い、際限のないものだなと思うのです。

分布図があるとして、自分が表層で歌っているか、わりと奥深いところで歌っているか、自分がどのあたりに位置しているか分かりませんが、今回の2曲において、気を付けて歌うポイントをだいぶん抱えて歌っているし、楽しんで歌えるポイントも多々あります。

いろいろ指摘されるポイントもあり、難所と好物がないまぜになっています。付け加えて、遅れない・落ちないポイントもあるし、最終的にチームの演奏として楽しめるかというところがあります。

アンコン練習 チームtutti 4/8

アンコン練 チームtutti 2017/3/25

文責:K.B.

3月25日の午後、3月下旬とは思えぬ様な寒さの中、中生涯学習センターにてアンコンの練習を行いました。

今回は主に二曲目の練習に取り組みましたが、

幾つかの節にてテンポや区切りをどうするか、についての議論が交わされました。

楽譜通りのテンポにするか、それとも表現方法の一つとして敢えて遅目、或いは早目にすべきか。

また少人数とは言え、(当然ですが)全員がほぼ同じ感性・好みを抱いているという訳では無く、

特定の箇所にて区切らず繋げて歌いたい方もいらっしゃれば、一呼吸置いてみたいという意見をお持ちの方も。

それらについては、それぞれの方式で何度か試しに歌ってみたり、入念に話し合いを行うことで方向性を決めていきました。

上記の事に加え、二曲目については終盤でややテンポが遅くなりがちという課題もあった為、練習時間の大半を費やすことになりました。従って一曲目は終了時間の数十分前に軽く通す&気になる箇所を練習する程度に留めました。

アンコンでは当たり前ですが指揮者の方が不在の為、メンバー間で呼吸・タイミングを合わせねばなりませんが、その難しさを今回の練習で改めて痛感致しました。

しかし人数が少ないからこそ、一人ひとりの異なる意見も反映し易く、それらを上手く折衷して練習に取り入れることで、結果的により良い音楽を作っていけるであろう楽しさも実感致しました。

4月16日が迫ってきており、少しずつ緊張感も高まりつつあります。

本番で悔いのない演奏が出来る様、残りの練習に真摯に励んでいく所存で御座います。